今天,清明节气携着梨花的素白款款而来。

近日,市民政局与市文明办联合发布了2025年清明节文明祭扫倡议书。这份倡议书,在倡导尊重传统的同时,鼓励市民以文明之举寄哀思,以绿色之行护家园。

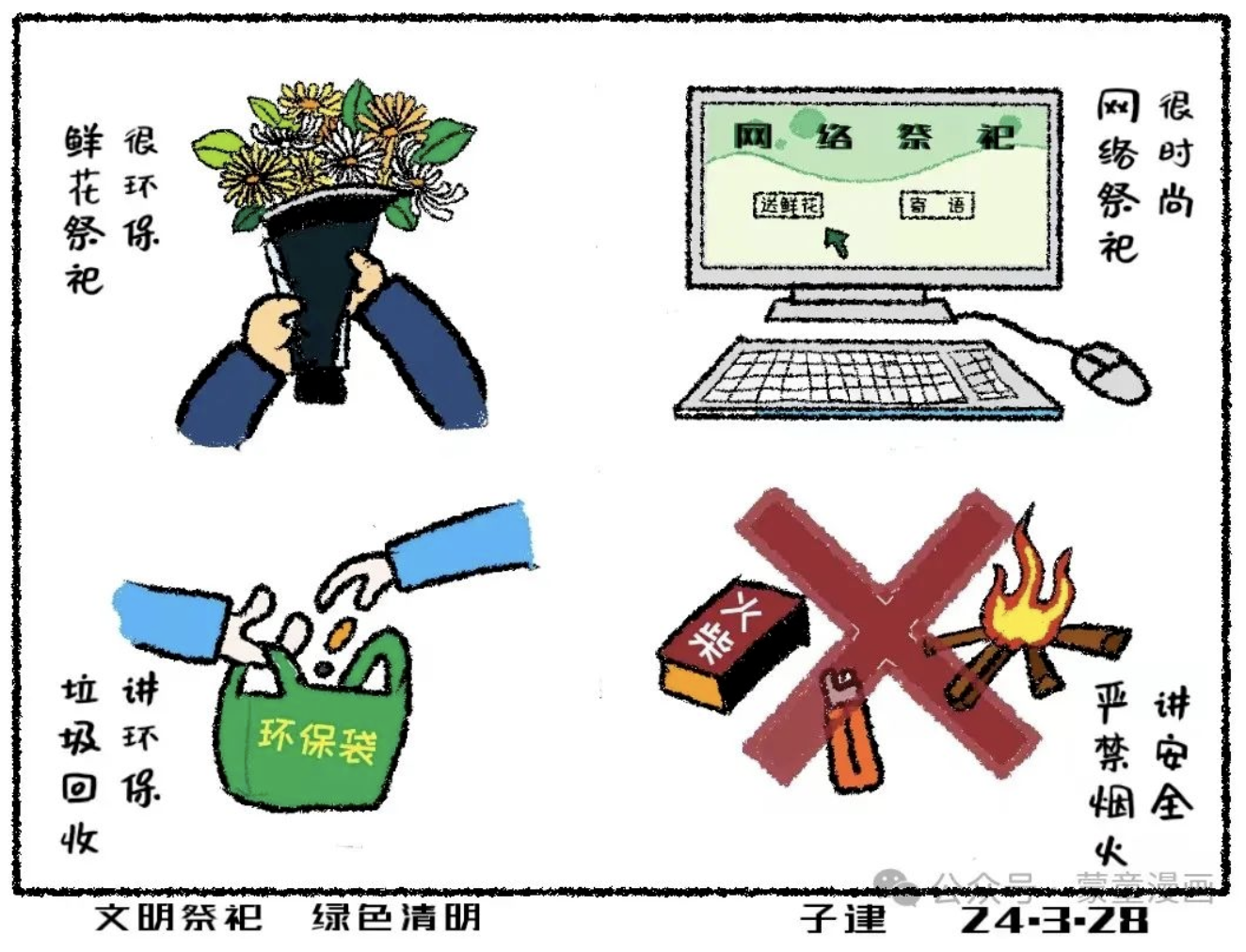

古人云,“国之大事,在祀与戎。”对于中国人来说,清明是个意蕴丰厚、传统深远的大日子。然而,一些不文明的祭扫行为却让清明节变了味道。比如,传统的焚香烧纸、燃放鞭炮等祭扫方式,这不仅会污染环境,还可能引发火灾。“名表首饰”“跑车豪宅”等奢侈祭品更是屡见不鲜,这不仅曲解了清明节“明德归厚”的文化内涵,也背离了祭托托哀的本意。

叩问时光深处,承载千年的清明,又将以怎样的新“方式”打开?

祭奠英烈,培育家国情怀精神根系。家是最小国,国是千万家。清明祭扫,既是怀念故去亲友的个人时刻,也凝聚起向英雄烈士致敬的社会共识。在清明缅怀先烈、致敬英雄,既是在缅怀中聆听历史回响,也是在传承中厚植家国情怀。在北京陶然亭公园高君宇烈士墓前,二维码背后的故事让参观者穿越百年时光,与先烈对话;江西井冈山的全息影像技术重现黄洋界炮声,让革命历史变得触手可及。当“00后”志愿者成为烈士事迹讲解主力军,当网络空间掀起“为英雄种棵树”的公益热潮,英烈精神已然找到了与当代青年的情感共鸣点。近年来,中国设立烈士纪念日,出台《中华人民共和国英雄烈士保护法》,崇尚英雄,捍卫英雄,学习英雄,关爱英雄在全社会蔚然成风。

慎终追远,谱写文化传承时代新篇章。踏青、放风筝、吃青团,传统习俗代代相承,成为中国人特有的文化记忆,并在新时代焕发生机。倡议提到“可献一束素菊,寄哀思于芳菲;可植一株翠柏,寓生命于长青;可借云端寄语,越时空而传心音;可聚家人追忆,叙往事而继遗志。”南京雨花台的 LED 莲花灯,将环保理念融入慎终追远的传统之中;苏州虎丘的草本盘香,让生态智慧浸润千年文脉;杭州陵园的AR墓志铭,用科技力量延续思念的温度。据统计,全国已有76%的公墓推出绿色祭扫服务,“鲜花换纸钱”活动覆盖2800余个城市社区,让文化传承既有历史纵深,又具时代张力。

传承孝道,诠释传统美德当代价值。“祭之丰不如养之厚”,这句千年古训在快节奏的现代社会愈发振聋发聩。调查显示,63%的受访者表示更愿意在生前尽孝,但仅有38%的人能做到每周陪伴父母。央视公益广告中,老人面对满室快递包裹的孤寂与见到儿子时的欣慰,构成了极具冲击力的时代镜像。文明祭扫倡议提出的“明中华孝道,践行厚养礼葬”,恰似一记警钟,提醒我们孝道不应是墓碑前的奢华祭品,而应是病床前的一杯温水,是电话里的一句问候,是夕阳下的一次搀扶。这种从“重葬”到“重养”的观念转变,正是对传统文化最深刻的传承。

站在历史与未来的交汇点上,清明文化宛如一部不断续写的史诗。当电子烛光与寒食遗风交相辉映,当二维码与松涛共鸣交响,我们看到的不仅是节日形式的嬗变,更是文明基因的进化。这个春天,我们以敬畏之心守护文明火种,让数字之光点燃精神归途,在传承与创新的旋律中,见证文明长河奔涌向前,让文化基因在数字化浪潮中绽放新光彩。(图片源自网络)(白茶)